こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは建設業許可を専門としており、建設業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

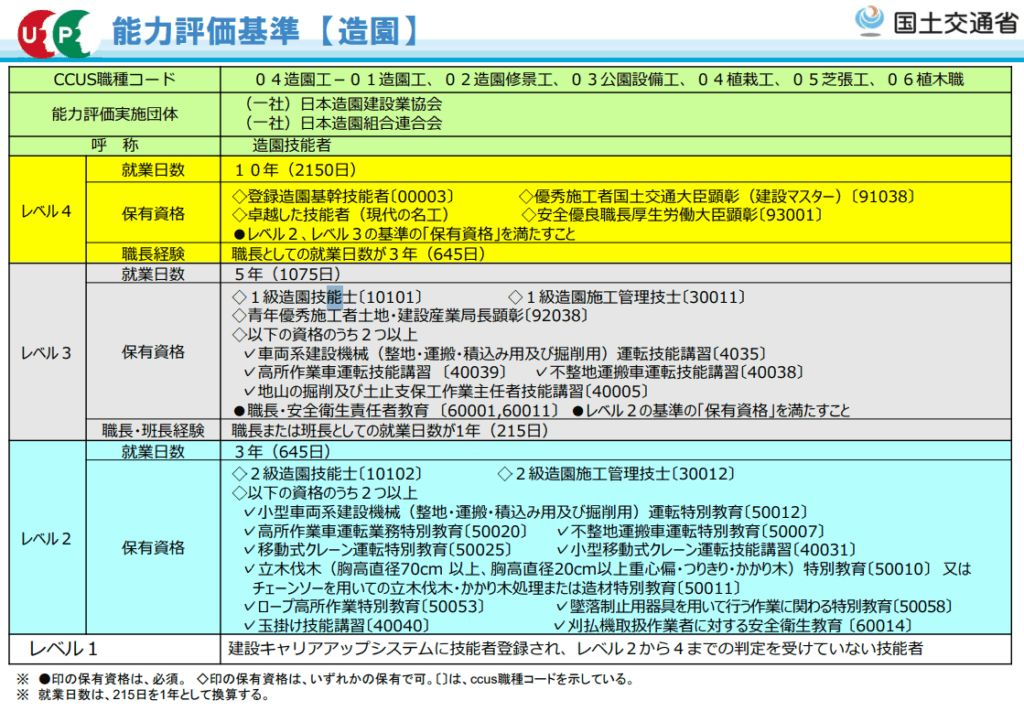

今回は建設キャリアアップシステム(CCUS)の「造園」の能力評価基準とレベルアップの方法について解説いたします。

建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベルアップは、技能者一人ひとりのキャリアアップだけでなく、企業全体の競争力強化にも繋がります。

本記事では、造園のレベルを上げるための具体的な方法とポイントを解説します。

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みのことです。

このシステムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保できるようになります。

技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録することにより、以下のような効果が期待されています。

- 技能の公正な評価

- 工事の品質向上

- 現場作業の効率化

CCUSは、技能者が本人であることを確認したうえでシステムに登録し、 IDが付与されたCCUSカードを交付することがスタートになります。

その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴として電子的に記録・蓄積します。

CCUSにおける造園とは?

CCUSでは、造園に関連する以下のような職種が登録されています。

- 01造園工:造園工は、造園工事全般にわたる基礎的な知識と技能を持つ技能者を指します。庭園、公園、緑地などの苑池の築造、道路や建築物の屋上等の緑化、植生の復元など、造園工事業の広範な業務に従事します。

特定の専門分野に特化するのではなく、様々な造園作業を総合的に行う役割を担います。 - 02造園修景工:造園修景工は、造園工の中でも特に「修景」(景観を美しく整えること)に重点を置いた作業を行う技能者です。

庭園や公園全体のデザイン意図を理解し、樹木、景石、水景、構造物などを組み合わせて、より美しく、魅力的な景観を創出する高度な技術とセンスが求められます。

単に植物を植えるだけでなく、空間全体の調和や意匠を考慮した施工を行います。 - 03公園設備工:公園設備工は、公園や緑地内に設置される様々な設備や構造物の施工・設置・管理を専門とする技能者です。

花壇、噴水、休憩所、遊具、便益施設、照明設備、水飲み場、ベンチ、案内板など、公園を利用する人々の利便性や安全性を確保するための施設の設置を行います。 - 04植栽工:植栽工は、樹木、低木、草花などの植物の選定、運搬、植え付け、そしてその後の育成管理に特化した技能者です。

単に植物を植えるだけでなく、土壌の改良、肥料の選定、病害虫対策、水やりなど、植物が健全に生育するための専門知識と技術が求められます。 - 05芝張工:芝張工は、芝生の造成、芝張り、そしてその後の管理を専門とする技能者です。

公園の広場、庭園、スポーツ施設、法面などの芝生エリアにおいて、美しい芝生を効率的かつ確実に造成する技術が求められます。 - 06植木職:植木職(植木屋)は、特に既存の樹木の剪定、移植、手入れ、病害虫対策など、樹木の維持管理に重点を置いた技能者です。庭園、公園、街路樹など、様々な場所で樹木の健康と美観を保つための専門的な技術と知識を持ちます。

高所での作業や、樹木の特性を見極める洞察力が求められます。

CCUSでは上記の職種が登録されており、その能力評価基準は一般社団法人日本造園建設業協会、日本造園組合連合会が担っています。

造園の能力評価基準とレベルアップの方法

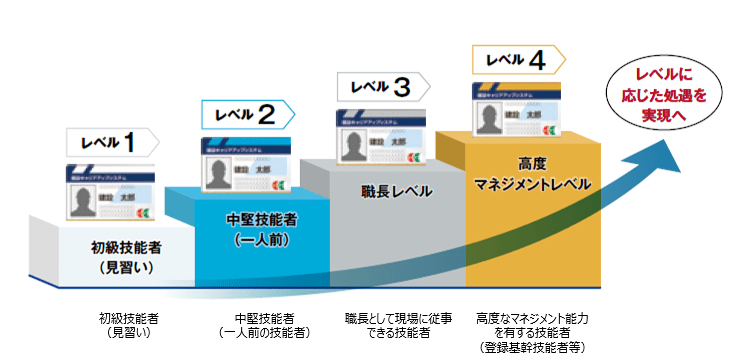

CCUSにおける能力評価基準は以下のとおりです。

- レベル1:初級技術者(見習い)

- レベル2:中堅技能者(一人前の技能者)

- レベル3:職長として現場に従事できる技能者

- レベル4:高度なマネジメント能力を有する技能者(期間登録技能者等)

続いて、造園のレベルアップの方法について解説いたします。

レベル1に上げる方法

造園のレベルを1に上げる方法は以下のとおりです。

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2から4までの判定を受けていない技能者

つまり、技能者登録をすれば自動的にレベル1となります。

レベル2に上げる方法

造園のレベルを2に上げる方法は以下のとおりです。

- 就業日数:3年(645日)

- 保有資格:以下の①~③のいずれかを保有する必要があります。

- 2級造園技能士〔10102〕

- 2級造園施工管理技士〔30012〕

- 以下の資格のうち2つ以上

- 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育〔50012〕

- 高所作業車運転業務特別教育〔50020〕

- 不整地運搬車運転特別教育〔50007〕

- 移動式クレーン運転特別教育〔50025〕

- 小型移動式クレーン運転技能講習〔40031〕

- 立木伐木(胸高直径70cm 以上、胸高直径20cm以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育〔50010〕 又はチェーンソーを用いての立木伐木・かかり木処理または造材特別教育〔50011〕

- ロープ高所作業特別教育〔50053〕

- 墜落制止用器具を用いて行う作業に関わる特別教育〔50058〕

- 玉掛け技能講習〔40040〕

- 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 〔60014〕

レベル2は、中堅クラスの一人前の技能者として現場に従事できるレベルとされています。

レベル3に上げる方法

造園のレベルを3に上げる方法は以下のとおりです。

- 就業日数:5年(1075日)

- 保有資格:以下の①~④のいずれかを保有する必要があります。

- 1級造園技能士〔10101〕

- 1級造園施工管理技士〔30011〕

- 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰〔92038〕

- 以下の資格のうち2つ以上

- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習〔4035〕

- 高所作業車運転技能講習 〔40039〕

- 不整地運搬車運転技能講習〔40038〕

- 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習〔40005〕

- 職長・班長経験:職長または班長としての就業日数が1年(215日)

※職長・安全衛生責任者教育 〔60001,60011〕、レベル2の基準の「保有資格」を満たしていることが前提となります。

レベル3は、職長として現場を任せられる上級技能者とされています。

レベル4に上げる方法

造園のレベルを4に上げる方法は以下のとおりです。

- 就業日数:10年(2150日)

- 保有資格:以下の①~③のいずれかを保有する必要があります。

- 登録造園基幹技能者〔00003〕

- 優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)〔91038〕

- 卓越した技能者(現代の名工)

- 安全優良職長厚生労働大臣顕彰〔93001〕

- 職長経験:職長としての就業日数が3年(645日)

※レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たしていることが前提となります。

レベル4は、高度なマネジメント能力を有し、現場全体を統括できる最高レベルの技能者とされています。

経営事項審査(経審)での加点

公共工事の受注を目指す建設業者にとって必須の評価制度である経営事項審査において、CCUSの導入や登録技能者のレベルに応じて加点措置が受けられます。これにより、入札で有利になり、受注機会の拡大に繋がります。

どのくらい加点されるのかについては、以下記事を参照してください。

CCUSの導入での加点はこちら

登録技能者のレベルアップによる加点はこちら

まとめ

今回は建設キャリアアップシステム(CCUS)の「造園」の能力評価基準とレベルアップの方法について解説いたしました。本記事をまとめると以下のとおりです。

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。